�H�ɂ��čl���悤

���w�Z�����S�N���Ώ�

�@���̎��H�͂Q�O�O�X�N�P���ɂS�N���Ɏ��H�����L�^�ł���B

�����^���q

�Q�O�O�X�D�P�D�R�P�쐬�i�Q�O�P�R�D�W�D�X�X�V�j

�P�D��P���u�H�ׂ��̒��ׂ����悤�v

| �����@�l�������Ă�����łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ����̂̒��Ɂu�H�ׂ邱�Ɓv������܂��B �@�@�@���ꂩ��A�u�H�v�ɂ��Ċw�K���Ă����܂��B |

| ����@�݂�Ȃ͂P���ɉ��炢�H�ׂ܂����B |

�@���R�ɔ��\������B�R��A�S��A���ɂ͂U��Ƃ����q�������B

�@���ꂼ��A�ǂ̂悤�ɐH�ׂĂ���̂����ȒP�ɕ����B

�@�R��E�E�E���H�A���H�A�[�H

�@�S��E�E�E���H�A���H�A����A�[�H

�@�U��E�E�E���H�A���H�A����i�A���Ă����j�A����i�[�H�O�Ɂj�A�[�H�A��H�i�[�H��莞�Ԃ������Ẵf�U�[�g�Ȃǁj

| ����@����ɂ͂ǂ�Ȃ��̂�H�ׂ܂����B�@�@ |

�@�E�|�e�g�`�b�v

�@�E�`���R���[�g

�@�E����ׂ�

�@�E�J�b�v�ˁi���ꂳ��Ɣ������ŐH�ׂ�j

�@�E�����Ƃ�

�@�E����

�@�E�O�~

�@�E�o�i�i�@�@�ȂǁA�l�X�o���ꂽ�B

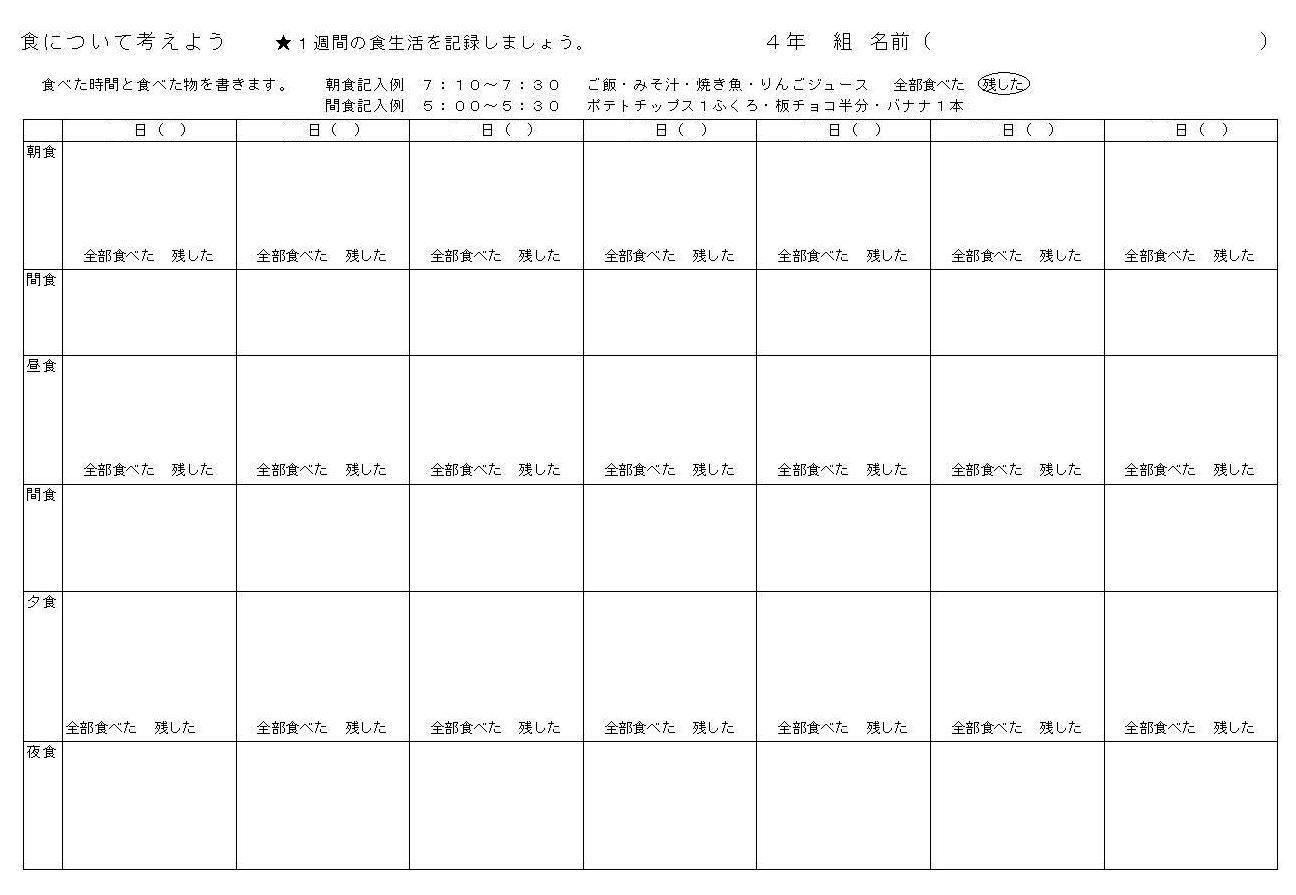

| �����@���낢��o�܂������A���������ڂ������ׂĂ��炢�܂��B �@�@�@��������P�T�Ԃ̐H���ɂ��āA�L�^�p���ɏ����Ă����܂��B |

�@�L�^�p���i���t�Ɨj�����������ꂽ���j��z�z���A���O����������B

| �w���@�P���ڂ̒��H�̂Ƃ�����w�ʼn������Ȃ����B �@�@�@�����A�����ɐH�ׂ��̂����Ԃ������܂��B�Ⴆ�u�V�F�P�O�`�V�F�R�O�v�Ƃ����悤�ɂł��B�����߂ɏ����Ȃ��Ɠ����܂���B �@�@�@���ɁA�����H�ׂ����������܂��B�Ⴆ�u�p���A�ڋʏĂ��A���[�O���g�v�Ƃ����悤�ɂł��B �@�@�@�S���H�ׂ����c�������A���ň݂͂܂� �@�@�@�ԐH�̂Ƃ�����������܂��B �@�@�@�w�Z�̂�����͊ԐH�͂���܂��A�x�݂̓��A���������т܂ł̊Ԃɉ�����H�ׂ���A�u�P�O�F�O�O�A�N�b�L�[�A�����v�Ƃ����悤�ɏ����܂��B �@�@�@���ɒ��H�ł��B�w�Z�̂�����͋��H�ł��ˁB���Ԃ́u�P�Q�F�S�O�`�P�F�O�O�v�A�����̋��H�̃��j���[�������āA�H�ׂ����c���������ň݂͂܂��B�@�@�@ |

�@�L�^�����n�߂���ɏ������݂Ȃ����������ƕ�����₷���B

| �����@�搶�̉Ƃł����X����̂ł����A�x�݂̓��͏����x���N���Ē��H�E���H���ꏏ�A�Ƃ������Ƃ����邩������܂���B �@�@�@���̎��́A���H�̂Ƃ���ɁA���ԂƐH�ׂ����������܂��傤�B �@�@�@���̊ԐH�́A�Ⴄ���ԂɂQ��H�ׂ���u�R�F�O�O�A�J�X�e���v�u�T�F�O�O�A�W���[�X�v�Ƃ����悤�ɂQ�����܂��B �@�@�@��H�́A�[�H�ƈႤ���ԂɐH�ׂ��Ƃ��ɏ����܂��B�[�H�̎��ԂɈꏏ�Ƀ~�J����H�ׂ��Ȃ�A�[�H�̂Ƃ���ɏ����܂��B �@�@�@���̗p���́A��T�Ԍ�ɏW�߂܂��B �@�@�@���ꂩ��A�݂�Ȃ��H�ׂ邨��̒��ɂ͂ǂ�Ȃ��̂������Ă��邩�������܂��B�����H�ׂ���A�܂���������Ă��Ă��������B |

�Q�D��Q���u�����̐H���������������v

�@�P�T�Ԍ�A�L�^�p�����W�܂����Ƃ���ő�Q�����s���B

| ����@�H������鎞�̑�ȃ|�C���g������܂��B�����Ǝv���܂����B |

�@�u�o�����X���l���ĐH�ׂ�v�Ƃ����ӌ��������ɏo���B

| �����@��Ȃ��Ƃ́A�h�{�̃o�����X���l���ĐH�ׂ邱�Ƃł��B�H�ו��͂R�̎�ނɕ����邱�Ƃ��ł��܂��B �@�@�@�P�ڂ́A�̂����H�ו��ŁA�Ԃ̃O���[�v�ł��B �@�@�@�Q�ڂ́A�̂̒��q�𐮂���H�ו��ŁA�̃O���[�v�A �@�@�@�R�ڂ́A�M��͂̂��ƂɂȂ�H�ו��A�܂�G�l���M�[�����H�ו��ʼn��F�̃O���[�v�ł��B �@�@�@���̂R��ނ̐H�ו���������Ǝ�邱�Ƃ���ł��B |

�@�����A�m�[�g�ɏ����ʂ�����B

���@�ԁi�̂����H�ו��j�E�E�E���A���A���A�哤�A�����i�A�C��

�@�@�@�i�̂̒��q�𐮂���H�ו��j�E�E�E��A�������́A���̂�

�@�@�@���i�M��͂̂��ƂɂȂ�H�ו��j�E�E�E���сA�p���A�˗ށA�����ށA�g�E�����R�V�A�����A����

�@�U�̊�b�H�i�̐}��z�z���A�m�[�g�ɓ\�点���B

| �w���@�ԁE�E���̐F���M���o���܂��B �@�@�@�P�T�Ԃ̐H�ו����ׂŁA�����̐H�ׂ������ԃO���[�v�̕��������Đԉ��M�ň͂�ł����܂��B �@�@�@�̃O���[�v�A���F�̃O���[�v�������ĐF���M�ň݂͂܂��B |

�@�J���[���C�X�̂悤�ȕ����I�ȐH�ו��́A�Q�F�ň͂�ł悢���Ƃɂ����B�܂��A�����I������q�ɂ͗��O�i���j�ɁA�ԁE�E�������ꂼ�ꂢ�����������A�P�����Ƃɐ����������܂����B

| ����@�F���������L�^�p�������āA�C�Â������Ƃ͂���܂��B |

�@�E�Ԃ������ė����Ȃ������B

�@�E�v��������H�ׂĂ����B

�@�E�ǂ̐F���������������悤�ɐH�ׂĂ����B

�@�E���ɂ���ĐH�ׂĂ��镨�ƐH�ׂĂ��Ȃ������������B

�@�����\�z�������́A�ӊO�ɗ̕����H�ׂĂ���悤�������B

| ����@���́A�H�������Ƃ��̑�ȃ|�C���g�A���������܂��B���ł��傤�B |

�@�u�O�p�H�ׂ�����v�u���낢��ȕ���H�ׂ�v�u�c�����H�ׂ�v�Ȃǂ̈ӌ��ɂ܂����āu�K���������H�ׂ�v���o���ꂽ�B

| �����@�K���������H�ׂ�A�܂肾���������܂������ԂɐH�ׂ邱�Ƃ���Ȃ̂ł��B �@�@�@�l�͕̑̂s�v�c�ŁA�����K�������������𑱂��Ă���ƁA�̂̓��������Ԃɍ����Ă��܂��B�Ⴆ�A�����U���ɋN���Ă���ƁA�ڊo�܂��������Ȃ��Ă��U���ɖڂ��o�߂�悤�ɂȂ��Ă��܂��B�K���������H�ׂ�ƁA���������������ԂɂȂ�Ƃ����������Ă��邵�A���ʂ������܂������Ԃɂ�����Əo��悤�ɂȂ��Ă��܂��B |

| ����@�����̐H���̎��Ԃ����āA�v�������Ƃ͂���܂��B |

�@�E�����͌��܂������ԂɐH�ׂĂ��邯�ǁA�y���ɂȂ�ƒx���Ȃ��Ă���B

�@�E����̎��Ԃ͗j���ɂ���Ă����Ԃ�Ⴄ�B

�@�E�������������������ԂɐH�ׂĂ���B�@�@�ȂǁB

| �����@���ɂ�������炾��ƒ����H�ׂĂ���ƁA���Ȃ����������Ƃ������������Ȃ��Ȃ�܂��B�H�������s�K���ɂȂ�܂��B �@�@�@�܂��A�����������Ȃ��̂ŗ[�т��H�ׂ��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����܂��B�h�{�̃o�����X�Ƃ����_�ł��悭�Ȃ��ł��ˁB �@�@�@����ɁA���炾��H�ׂ�Ƃނ����ɂ��Ȃ�₷���Ȃ�܂��B����͎��Ԃ����߂ĒZ�����ԂŐH�ׂ����������̂ł��B |

�@���̎��Ԃɂ́A���َq�ɂ͂ǂ�Ȃ��̂������Ă��邩�ׂ邱�Ƃ�\�����ďI�������B

�R�D��R���u���َq�Ɋ܂܂����ׂ̂悤�v

�@�\�߁A�W�߂����َq�̋Ȃǂ��O���[�v�̐��ɋϓ��ɕ����Ă����B

�@�L�^�p���͎������̂R�{�̖�����p�ӂ���B

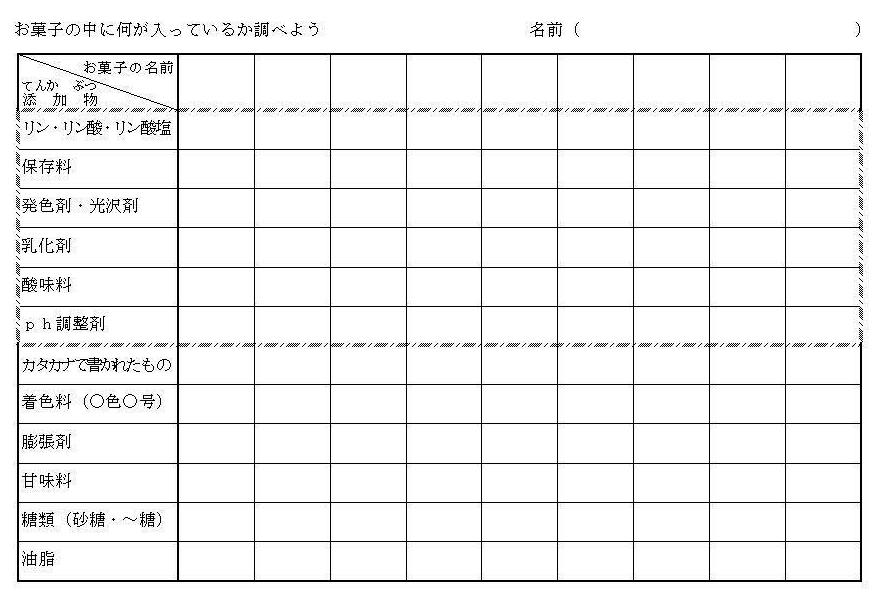

| �w���@�݂�Ȃ��W�߂Ă��ꂽ���َq�̒��ɂ́A�ǂ�Ȃ��̂������Ă��邩�ׂ܂��B |

�@�L�^�p����z��A��������B

| �����@���َq�̖��O�̂Ƃ���ɁA���ׂ����̖��O�������܂��B�Ⴆ�u�|�e�g�`�b�v�v�Ƃ����悤�ɂł��B �@�@�@����܂̗��ɁA���������Ă��邩�����Ă���Ƃ��낪����܂��B�\�̍��ɏ����Ă��镶��������������A�������܂��B �@�@�@�����ۑ����̂悤�ɁA���t�̑O�ɉ������������Ă��邩������܂��A�ۑ����̕����������Ă����灛�����܂��B �@�@�@�J�^�J�i�ŏ����ꂽ���̂Ƃ����̂́A���������Ƃ��Ȃ��悤�Ȓ����J�^�J�i�̌��t���������灛�����܂��B�i���������T�����ȏ�j �@�@�@���F���ɂ��ẮA�u�ԐF�Q���A�F�P���v�̂悤�ɐF�Ɛ����������Ă������灛�����܂��B �@�@�@�����ɏ����ĂȂ����ɂ��Ă͋C�ɂ��Ȃ��Ă����ł��B |

�@���H�̃O���[�v�̌`�ɂ��A�O���[�v���Ƃɂ��َq�̋���܂�z��A�L��������B��莞�Ԃ�������A����ׂ̃O���[�v�ւƃ��[�e�[�V�������Ă����B�܂��A�L�^�p�����A�L������ꏊ���Ȃ��Ȃ�����Q���ځA�R���ڂ����ɗ��������B

�@�قƂ�ǂ̎������Q�`�R�����̋L�^��������B

�S�D��S���u�J���V�E���̂͂��炫�v

�@�p���[�|�C���g�ō쐬�����T�C�g�������Ȃ�����Ƃ��s�����B�T�C�g�͍��ؑ������쐬�������̂��A�����N���X�ɍ��킹�Ď�蒼�����Ďg�p�����B

| �� | �ʐ^ | ���� �i�����Ԃ͔���E�w���j |

����E�w���� �i���͋��t�̌��t�j |

| �P | �@ | �h�{�ɂ��čl���悤 | |

| �Q | ����R�����̐Ԃ����̎�̃����g�Q���ʐ^ | ����R�����̐Ԃ����̎� | ����͉��ł��傤�B �E�����g�Q���ʐ^ ���́H �E��̃����g�Q���ʐ^ �����̎ʐ^�ł��傤�B ���X�Ɍ��킹����ɓ����̕������o���B ����R�����̐Ԃ����̎�ł��B �Ԋۂ̕����������A�₤�B ���̕����͎�̂ǂ��ł����B �E���B�����Ȃ��B |

| �R | �Q�Δ��̎q�ǂ��̎�̃����g�Q���ʐ^�@ | �Q�Δ��̎q�ǂ��̎� | ����͂������炢�̎�ł��傤���B ���X�ɗ\�z�������B �Q�Δ��̎q�ǂ��̎�ł��B |

| �S | �W�̎q�ǂ��̎�̃����g�Q���ʐ^ | �W�i���w�Z�Q�A�R�N���j�̎� | ����́H �W�A���w�Z�Q�A�R�N���̎q�ǂ��̎�ł��B |

| �T | �P�U�̎q�ǂ��̎�̃����g�Q���ʐ^ | �P�U�i���Z�P�N���j�̎� | ����́H �P�U�A���Z�P�N���̎�ł��B |

| �U | �S���̎�̎ʐ^ | �R���� �Q�Δ� �W�� �P�U�� |

���̍��A�ǂ̂悤�ɕς��܂������B �E����ƍ����ł��Ă����B |

| �V | �S���̎�̎ʐ^ | �l�Ԃ̍��͂P�O��̌㔼�i���Z�𑲋Ƃ��邱��j�ɂقڊ�������B | �l�Ԃ̍��͂P�O��̌㔼�i���Z�𑲋Ƃ��邱��j�Ɋ������܂��B�݂�Ȃ͂P�O�Ȃ̂ŁA�W�̎ʐ^�ɋ߂���������܂���ˁB |

| �W | �@ | ����������萬���������肷��̂ɕK�v�ȉh�{�́A���ł��傤���H | ����������萬���������肷��̂ɕK�v�ȉh�{�́A���ł��傤���H �����ɃJ���V�E���Ƃ������B |

| �X | �@ | ���������ƂɂȂ���� �@�@�� �J���V�E�� |

�J���V�E���ł��ˁB |

| �P�O | �@�@ | �J���V�E���𑽂��ӂ��ސH�ו��ɂ́A��������܂����H�@ | �J���V�E���𑽂��ӂ��ސH�ו��ɂ́A��������܂����B �E���� �E�����i �E�� |

| �P�P | ���̐�g�i�h�g�j�Ɗۂ��Ƃ̎ʐ^ | �J���V�E���𑽂�����̂͂ǂ���ł����H | �J���V�E���𑽂�����̂͂ǂ���ł����B ���肳����B �u�ۂ��Ɓv�Ɠ����鎙�����قƂ�ǂł���B |

| �P�Q | �����E�A�C�X�N���[�� �ۂ��Ƃ̋� �C�� �ϓ� �Ή��F��� �̎ʐ^ |

�J���V�E���𑽂��ӂ��ސH�ו� �`�����i �a�� �b�C���� �c���� �d�Ή��F��� |

�J���V�E���𑽂��܂ސH�ו��ɂ́A���̂悤�ȕ�������܂��B �`����A�ǂ݂܂��傤�B |

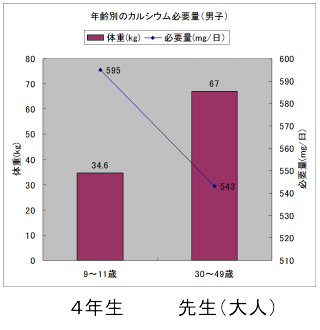

| �P�R | �S�N���Ɖ����搶�Ƃł́A�P���ɃJ���V�E���𑽂�����������悢�̂́A�ǂ���ł��傤���H | �S�N���݂̂�ȂƉ����搶�Ƃł́A�P���ɃJ���V�E���𑽂��Ƃ��������ǂ��̂́A�ǂ���ł��傤���B ���肳����B �S�N���Ɏ�����������������������̂ŁA�u�搶�͑�l�Ȃ̂ɁH�@�݂�Ȃ̕����̂��������̂ɁA��������K�v�Ȃ́H�v�ƔO�������ƁA�u���ꂩ��傫���Ȃ�̂ɕK�v���v�ƌ����B |

|

| �P�S | �N��ʂ̃J���V�E���̕K�v�ʂ̕\ ���P |

�S�N���͂X�`�P�P�ɓ���܂��B �̏d���R�S�D�U�����̒j�q�Ȃ�A�P���ɂT�X�T�����̃J���V�E�����K�v�ł��B �搶�̔N��̏��̐l���P���ɕK�v�ȃJ���V�E���͂S�U�V�����ł�����A�݂�Ȃ̕����K�v���A�Ƃ������Ƃ��킩��܂��B |

|

| �P�T | �N��ʂ̃J���V�E���̕K�v�ʂ̃O���t ���Q�@ |

�O���t�ɂ��Č�����ƁA����ɂ͂�����Ƃ킩��B | |

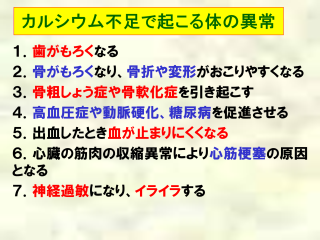

| �P�U | �J���V�E�����s������Ƒ̂͂ǂ��Ȃ�܂����H | �J���V�E�����s������Ƒ̂͂ǂ��Ȃ�܂����B �E�����܂�₷���Ȃ� �E�����炽�Ȃ� �E���������Ȃ� |

|

| �P�V | �J���V�E���s���ŋN����g�ُ̂̈� ���R |

���̂悤�Ȃ��Ƃ��N����܂��B �P�D�������낭�Ȃ� �Q�D�������낭�Ȃ� �R�D���e頏ǂɂȂ� �S�D�������⓮���d���A���A�a�ɂȂ�₷�� �T�D�����~�܂�ɂ����Ȃ� �U�D�S�؍[�ǂ̌����ɂȂ� �V�D�C���C������ |

|

| �P�W | ����Ȕw���ƍ��e頏ǂ̔w���̎ʐ^ | ���̎ʐ^������ׂāA�ǂ����Ⴂ�܂����B ���e頏ǂ̔w���͑S�̓I�ɓ����Ԃ��������ƂɋC�t������B |

|

| �P�X | ���ɂǂ�Ȃ��́A�ǂ�Ȃ��Ƃ��K�v�ł��傤���H | ���𐬒�������ɂ̓J���V�E�����K�v������Ƃ����āA�J���V�E���̖���������ƐH�ׂĂ�������v�ɂȂ�킯�ł͂���܂���B ���ɂǂ�Ȃ��́A�ǂ�Ȃ��Ƃ��K�v�ł��傤���B ���R�Ɍ��킹��B |

|

| �Q�O | ��v�ȍ�����邽�߂ɂ́A �@�@�@�� |

�P�D�^�������č��Ɏh����^����B�@�@�i�����𗁂т邱�Ƃ��K�v�j �Q�D�J���V�E���ȂǁA����������ƂɂȂ�h�{���Ƃ�B |

|

| �Q�P | �[���̃p�b�P�[�W�̎ʐ^ | �g�قˌ��C�h�Ə����Ă���[���̃p�b�P�[�W��������B | |

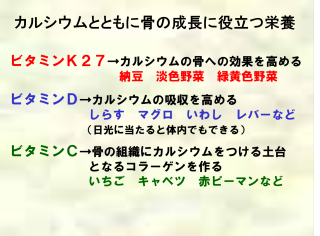

| �Q�Q | �J���V�E���ƂƂ��ɍ��̐����ɖ𗧂h�{ �@�@�@�� �r�^�~���j�Q�V �r�^�~���c �r�^�~���b ���S |

�J���V�E���ƂƂ��ɍ��̐����ɖ𗧂h�{�ɂ́A���̂悤�Ȃ��̂�����܂��B �r�^�~���j�Q�V�́A�J���V�E���̍��ւ̌��ʂ����߂܂��B�[�����Ɋ܂܂�܂��B �r�^�~���c�́A�J���V�E���̋z�������߂܂��B���炷�A�}�O���A��A���o�[�ȂǂɊ܂܂�܂��B �r�^�~���b�́A���ɃJ���V�E�������邽�߂̃R���[�Q�������܂��B䕂�L���x�c�A�ԃs�[�}���ȂǂɊ܂܂�܂��B |

|

| �Q�R | ���̐�����W����H�ו� | �t�ɁA�J���V�E���̓������ז����č��̐�����W����H�ו��ɂ́A��������ł��傤�B | |

| �Q�S | �������A�W���[�X�A�X�i�b�N�َq�C���X�^���g�H�i�Ȃǂ̎ʐ^ | �Ƃ肷����ƁA���̐�����W������� | ���R�Ɍ��킹����� �E������A�����𑽂��܂މَq�� �E�����_���܂ސH�i ���悭�Ȃ����Ƃ��������B �����̓J���V�E����D���Ă��܂��܂��B�����̓J���V�E���̋z����W���܂��B���������J���V�E��������Ă����ʂɂȂ��Ă��܂��̂ł��B �O�̎��ԂɁA���َq�Ɋ܂܂����̂������܂����ˁB�����_�̊܂܂�镨����������܂����ˁB |

| �Q�T |

���w���j�q�ɕs�����Ă���h�{�̃O���t | �O���t�������A�C�t�������Ƃ����킹��B ���H�̂Ȃ����ł́A���ɃJ���V�E�������ʂ��s�����Ă��邱�Ƃ��킩��B |

|

| �Q�U | ���w�����q�ɕs�����Ă���h�{�̃O���t | �j�q�����q�������ł��邱�Ƃ��킩��B | |

| �Q�V | ���܂ł̐H�ɂ��Ă̊w�K�ɂ��ĐU��Ԃ��āA���z�������܂��傤�B�����āA��v�ȍ������̂Ɍ��ʓI�ȐH�ו����l���āA�G�⌾�t�ŏ����܂��傤�B ���\�̎��Ԃ͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B���z���W�߂ďI�������B |

||

| ���P | ���Q | ���R | ���S |

|

|

|

|

�ǎ��́u�ǎ��E�l�v���g�p